7月9日电(通讯员程婷婷 曾美琳)2025年7月3日至8日,湖北大学马克思主义学院“数字摆渡人”团队开展了为期一周的暑期“三下乡”实践活动。团队聚焦人工智能在老年群体中的应用现状,通过社区深度调研与公共场所问卷采访相结合的方式,系统探究老年人使用人工智能(AI)的需求与挑战,为破解“数字鸿沟”难题寻找现实路径。

社区调研:人工智能+养老模式显成效,科技赋能晚年生活

实践期间,团队先后深入武昌区北环路社区、江岸区劳动街惠中社区、汉阳区百灵社区,通过与社区工作者座谈、实地考察智能设施建设等形式,详细了解武汉城区“人工智能+养老”试点工作的推进情况。调研发现,目前武汉市内人工智能+养老的试验社区在将人工智能融入养老社区服务工作方面成果显著。在政府相关政策引导下,各社区积极整合资源,已构建起多维度的智能养老服务体系,为老年人提供助餐、助洁,助医等基础服务,利用智能系统精准对接老年群体需求,实现高效服务,科技赋能养老的成效逐步显现。

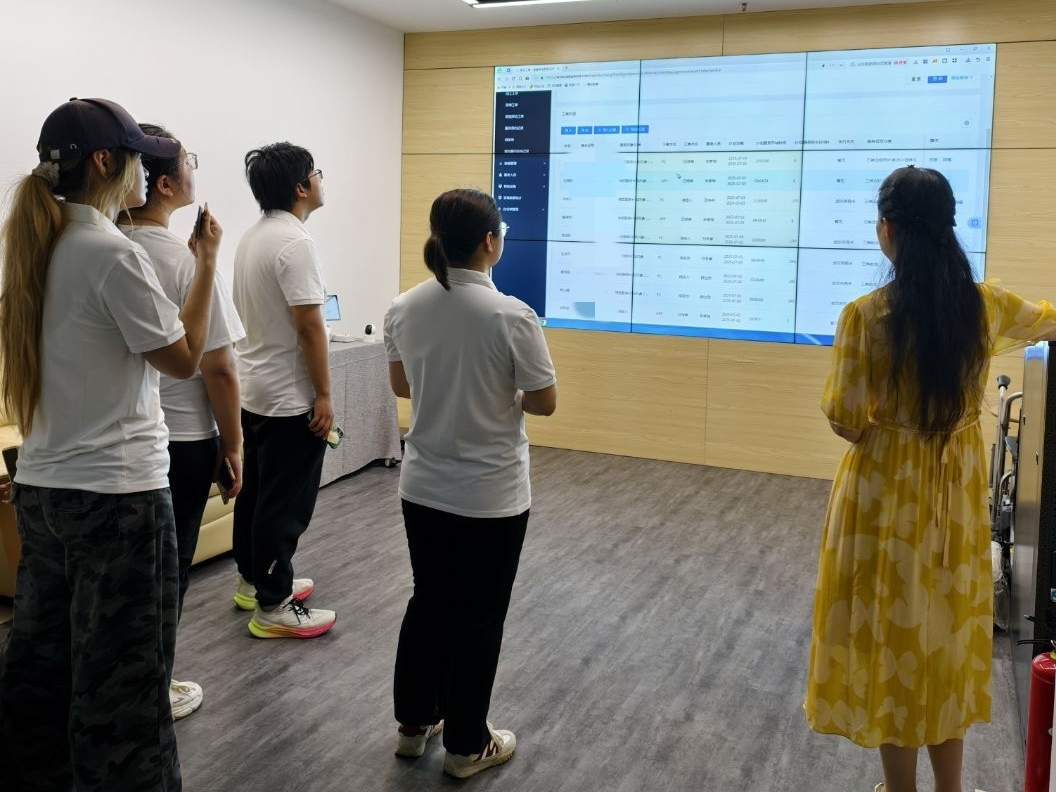

图为社区工作人员向团队成员介绍人工智能运用到养老服务的工作 张蓉 摄

图为社区养老用品展示 翟昊帆 摄

其中,北环路社区的颐养中心堪称智能养老的典型样本。在该社区2至3楼的活动区域,智能设备与养老服务深度融合:小度智能屏实时响应老人语音指令,智能马桶配备人体感应等等。社区工作人员介绍到,这些设备不仅简化了服务流程,更实现了“需求响应—服务跟进—反馈调整”的闭环管理。此外,该社区在高龄老人招呼方面也形成特色。针对行动不便的独居老人,社区部署了远程监护系统,一旦出现异常数据,社区将及时派人去帮助老人,这极大地保障了高龄老人的人身安全,减轻了其儿女的负担。不过调研也发现,部分社区仍存在智能设备使用率偏低、人工智能未能有效融入养老工作等问题。反映出人工智能适老服务在落地环节仍需精细化打磨的问题。

问卷采访:老年群体态度分化,数字鸿沟呈现多元面相

为全面掌握老年群体对人工智能(AI)的真实认知,团队选取武昌江滩、沙湖公园、汉口江滩三处老年人集中的公共场所,开展随机问卷调查与一对一采访。调查结果显示,老年群体面对人工智能具有复杂心态。大部分的受访老人表示“从未使用过豆包、Deepseek等AI软件”,还有不少老年人坦言“从未听说过这些软件,并且未来也不愿意切不需要接触这些AI软件”。而操作门槛高、缺乏情感温度、主观学习意愿,成为老年人对AI“敬而远之”的三大主因。当然,也有部分受访老人展现出对人工智能的积极态度,他们普遍认为科技让他们的生活更加便捷,因此他们愿意花时间自学或是通过家庭帮扶来使用人工智能。

图为团队成员在武昌江滩调研 程婷婷 摄

实践启示:弥合鸿沟需多方合力,科技适老任重道远

此次实践调研让“数字摆渡人”团队对人工智能适老服务有了更深刻的认识。团队成员表示,从社区的智能养老实践到老年群体的真实反馈,既让他们看到了科技赋能养老的巨大潜力,也使其领悟到跨越代际间的数字差距,让科技真正惠及每一位老人这一工作的艰难。

调研结果表明,破解AI适老难题需构建“三方协同”机制:政府层面应继续完善适老标准体系,推动智能设备的适老改造发展;企业应强化用户思维,做到为民服务,开发操作简化、功能实用的老年版AI产品,如增加语音引导等功能;社区与家庭则需通过常态化培训与一对一帮扶,降低老年人的学习门槛。通过多方协同,为老年群体提供耐心的引导、适老的设计以及持续的服务,使得每一位老人都能享受到来自人工智能时代的福利。

此次实践活动虽已落幕,但对人工智能适老服务的探索仍在继续。“数字摆渡人”团队表示,未来将基于调研成果持续探索,以实际行动助力老年人跨越数字鸿沟,助力于搭建更贴合老年人需求的“数字桥梁”。让科技惠及每一位老人,不是简单的技术问题,而是关乎社会公平的民生课题。唯有以耐心换理解、以服务保长效,才能让人工智能真正成为晚年生活的助手,让每一位老人都能共享数字时代的发展红利。

图为团队成员在汉口江滩前合影 王君怡 摄