重庆市沙坪坝区天星桥街道天陈路社区是一个典型的混合型社区,既有老旧居民楼院,也有物业管理小区,居民结构多元。社区老龄化程度较高,部分小区邻里关系密切,情感基础深厚。面对这一现实背景,社区党委携手新扬社工,坚持以党建引领为核心,深入弘扬“红岩精神”,以打造“红岩议事阵地”与编织“志愿服务网络”为两大载体,探索出一条推动社区治理从“事务处理”走向“人情联结”的温暖路径,让社区成为居民心安之所、情系之地。

一、搭建“红岩议事角”,让居民心声被听见、被珍视

社区治理的温度,始于对每一位居民声音的尊重。社区将议事平台延伸到居民身边,在雅豪丽景、轴承村及二建村等小区打造了多个实体“红岩议事角”,建立“收集议题—确定议题—组织协商—形成方案—落地实施—监督执行—反馈总结”的七步议事闭环。在二建村小区,围绕树木修剪、休憩设施增设等议题,社区联合社工、物业组织居民开展了10余场面对面的议事会。这个过程,不仅解决了实际问题,更让居民感受到“我的意见很重要”,在真诚的对话中凝聚了共识,激发了居民“自己的家园自己建”的内生动力。

雅豪丽景居民议事会

轴承村居民议事会

二建村居民议事会

二、建立“服务微清单”,让社区服务有精度、有回应

一个有温度的社区,能够精准感知并回应居民最真实的需求。为此,天陈路社区转变传统工作思路,着力构建“自下而上”的需求响应机制,系统梳理并形成了三类“微清单”,推动社区服务从“被动应对”向“主动回应”转变。

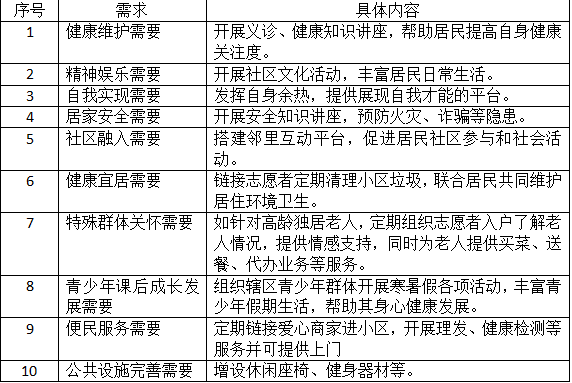

1. 需求“微清单”:精准识别,响应民生所盼

社区依托“红岩议事角”、线上议事群及社工定期走访,常态化收集居民在养老、环境、文娱等方面的“急难愁盼”,形成条目清晰、责任明确的“民生需求微清单”。前期调研显示,居民的文化娱乐需求占比达60%,特殊群体照料需求达30%。这份清单成为社区精准施策与暖心服务的“指南针”。在轴承村“红岩议事角”,已累计收集居民建议20条,解决民生难题13件,群众满意度达100%,真正做到了“民有所呼,我有所应”。

2.资源“微清单”:多元整合,激活社区能量

为精准激活社区内生动力,社区全面摸排整合辖区资源,系统梳理形成涵盖“人才、组织、场地、商家”等类别的资源清单。具体包括:广泛征集医疗、法律、便民服务等专业人才,建立细分领域人才库;深入挖掘身怀技艺、热心公益的“社区能人”;整合公益组织、青少年教育、老年康养等社会组织资源;盘活闲置活动室、公共区域等空间资源;联动商超、餐饮、医疗等公益商家,搭建惠民服务桥梁。通过对五类资源的系统梳理、分类建档与动态更新,形成全方位、多层次、可调度的社区资源矩阵,为精准化服务提供坚实支撑。

3.机会“微清单”:激活潜能,推动持续造血

为推动社区实现可持续发展,社区积极挖掘和培育潜在可激活资源项目,聚焦闲置空间、社工项目、居民团队等资源,通过低成本改造或联动合作实现资源复用。此举不仅减少了资源浪费,激活了辖区人力、物力潜在价值,也为居民提供实惠,降低社区运营成本。通过对潜在资源的深度挖掘、创意转化与精准运营,社区逐步构建起持续造血的资源体系,实现服务效能提升与运营成本降低的双重目标,助力社区治理高质量发展。

三、编织“志愿服务网”让邻里互助成常态、成风尚

社区温度,最直接的体现是人与人之间的关怀与互助。社区积极构建“需求—资源—服务”的闭环,系统化推进志愿服务,让温暖在邻里间流动。

1.凝聚邻里力量:采取“对外招募+对内挖掘”模式,一方面联动高校青年志愿者,另一方面重点培育以党员、热心居民为骨干的“红岩志愿服务队”,通过培训与激励,提升其服务能力与归属感。

2.传递精准关爱:以“微清单”为导向,为高龄独居老人提供常态化的探访、送餐、理发等“一对一”暖心服务,累计服务超 人次;面向青少年开展科普实验、非遗手工等成长陪伴活动;为全龄居民提供家电维修、文化宣传等便民服务,重塑“远亲不如近邻”的社区家风。

3.激发参与热情:创新推行“爱心欢乐‘兑’”等积分激励机制,用“小积分”撬动“大参与”,鼓励居民从服务的受益者转变为社区的贡献者,形成“人人为我,我为人人”的良性循环。

红岩志愿者培训会

邻里帮扶:帮老人收拾家务

邻里帮扶:为行动不便老人理发

志愿者帮扶:为高龄独居老人送餐

四、营造“社区生活场”,让归属感在活动中滋生、蔓延

社区活动是增进邻里感情、培育社区认同感的重要土壤。天陈路社区通过“线上询问+线下走访+议事协商”精准把握居民兴趣点,设计了一系列分众化、特色化的社区活动:

1.为老服务暖人心:开展健康讲座、中医问诊、智能手机教学等,关爱老年人身心健康,让他们感受到社区的挂念。

2.为小服务护成长:推出科普实验、非遗手工等趣味课程,助力青少年探索世界,也让家长们感受到社区的托付之力。

3.全龄互动促融合:结合传统节日,举办包粽子、中秋灯会、邻里节等民俗文化活动,为居民创造交流互动的平台,在欢声笑语中增进邻里情谊,强化“我们是一家人”的社区认同。

健康知识讲座

为居民科普急救知识

元宵节活动

青少年活动

取得成效:温度,在社区的每一个角落生长

一、邻里关系破冰,从“陌生邻里”到“温情家人”

通过“红岩议事角”的持续运作与各类活动的浸润,居民间的关系发生了深刻变化。在二建村小区,共同商议解决身边事的过程,成了邻里相识相知的契机;轴承村小区的志愿清洁活动,让居民在劳动中建立了默契与信任;雅豪丽景小区对高龄独居老人的常态化关怀,则构建起“不是亲人、胜似亲人”的社区情感支持网络。

二、社区关怀落地,从“基础服务”到“心灵慰藉”

“志愿服务网”与“需求微清单”的有效对接,使社区服务实现了从“有”到“优”、从“泛”到“精”的升级。特别是对高龄、独居老人等群体的关怀,已从物质层面的帮扶,延伸至情感陪伴与精神慰藉,让“有温度的社区”理念化为每日可感的暖心行动。

三、社区气质重塑,从“物理空间”到“情感家园”

社区的改变不仅在于硬件环境的优化,更在于人文氛围的培育。通过议事协商解决的环境难题让社区更宜居,而由此催生的丰富活动与互助实践,则重塑了社区的“软环境”。居民在共享活动中缔结情谊,在互助中传递温暖,一个拥有共同情感记忆、人际关系和谐的温情共同体日益清晰。

四、社区精神凝聚,从“参与事务”到“认同家园”

天陈路社区以“红岩精神”为魂,将议事角、志愿网等载体转化为社区温度的“发生器”,形成了“党建引领、居民自治、多元共治、文化凝聚”的良性生态。居民在共同建设家园的过程中,增强的不仅是参与感,更是对社区深深的归属感和认同感。这种基于共同价值与情感纽带的凝聚力,是社区温度最深厚的根基,确保了温暖和谐的社区氛围能够持续生长、代代相传。